豆柴の平均体重や標準体重は?大きさや月齢体重、肥満予防をご紹介!

この記事では

・豆柴の平均体重

・豆柴の肥満になることで起こるリスク

・豆柴の肥満予防方法

そもそも豆柴とは?柴犬との違い

豆柴は小さい柴犬を掛け合わせて生まれた犬を指します。要するに全長が小さい体の柴犬です。

柴犬の平均体高はオスが39.5㎝、メスが36.5cm程度ですが、豆柴の平均体高はオスが33㎝、メスが31㎝程です。

豆柴は体が小さいことが特徴で、人気が高い犬種です。そのため悪質なブリーダーも数多く存在しています。

豆柴を購入するときは、ブリーダーの環境などをよく確認した上で決めるようにしましょう。

豆柴の歴史や犬種認定について

豆柴の歴史は縄文時代にさかのぼります。

普通の柴犬よりも体長の小さかった「小柴」は、小獣猟犬として活躍していました。

昔は偶然小さな体同士の間で生まれた小さな柴犬でした。しかし、現在ではサイズの小さな柴犬を集めて改良や繁殖をして、今の豆柴が誕生するようになりました。

犬種を登録している代表的な機関には、「公益社団法人日本犬保存会」と「一般社団法人ジャパンケネルクラブ」があります。

どちらにも「豆柴」という犬種は定義されておらず、登録されていません。

豆柴はあくまでも基準が「小さい柴犬」なので、豆柴の血統書は「柴犬」になります。

また、現在では豆柴よりも小さい極小豆柴や小豆柴という豆柴も誕生しています。

豆柴の性格の特徴

性格は柴犬とほぼ同じで、以下のような特徴があります。

・飼い主に従順

・警戒心が強い

・活発

・賢くしつけがしやすい

豆柴の被毛

豆柴の被毛はダブルコートで、毛色には以下の4色があります。

・黒

・胡麻

・白

胡麻の中には赤胡麻と黒胡麻と呼ばれる色があります。その中でも黒胡麻の毛色をした豆柴はとても数が少なく、人気が高くなっています。

柴犬などの日本犬は換毛期に大量の毛が抜けます。豆柴も同様に短毛ではありますが、換毛期には毛が浮いて見えるほどに大量の毛が抜けるので十分なケアが必要です。

換毛期にはコーム、スリッカーなどを使って十分にブラッシングをしてあげてください。

庭など外でブラッシングすると近隣の方の迷惑になることがあるので、お風呂場など大量の毛が抜けたり舞っても片付けやすい場所で行うと良いでしょう。

また、豆柴は皮膚炎を発症しやすいので、定期的なブラッシングやシャンプーをして、部屋を清潔に保つようにしましょう。

豆柴の平均体重は何キロ?オス・メスの体重の差や月齢体重も紹介!

一般的な柴犬の標準体重はオスが8kg~12㎏、メスが7kg~10㎏程度です。豆柴は柴犬よりも体が小さいので、平均体重も柴犬より軽くなります。

豆柴の平均体重を理解しておくことで、肥満や痩せすぎにならないように注意することができます。

豆柴の適正体重、オス・メスの体重の差を紹介!

豆柴の適正体重はオスが5kg~6㎏、メスが4kg~5㎏程度です。柴犬同様にオスのほうがメスよりも大きくなりやすい傾向があります。

中には豆柴なのに大きくなってしまう個体や小さく育つ子もいます。そのため、あくまでも平均的な適正体重であると覚えておいてください。

豆柴の月齢体重の推移とは?成長による体重変化を紹介!

豆柴の体重は7ヶ月前後で落ち着きます。1歳近くなっても体重が増える場合は、太りすぎている可能性もあるので注意してください。

子犬のころの体重の推移の目安は以下の表を参考にしてください。

| 月齢 | 体重 |

| 2ヶ月 | 1.5㎏ |

| 3ヶ月 | 2.0㎏ |

| 4ヶ月 | 2.5㎏ |

| 5ヶ月 | 3.5㎏ |

| 6ヶ月 | 4.0~4.5㎏ |

| 7ヶ月 | 5.0~6.0㎏ |

豆柴は1ヶ月で0.5~1.0㎏くらい増えていきます。体重がきちんと増えているかどうかを、定期的に測ってあげてください。

体重は人間用の体重計に抱っこして乗る方法もありますが、より正確に体重を把握するために、ペット用の体重計を使って測ることをおすすめします。

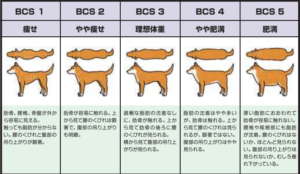

豆柴の適正体重を確認するには?BCS

豆柴は個体差が大きいため、平均体重に達していなかったり超えていることも多いです。今の体重が適正なのか確認するために「ボディ・コンディション・スコア(BCS)」のやり方を覚えておきましょう。

BCSは見た目で現在の体重が適正なのかを確認する方法です。

BCSは全部で5段階に分かれています。

| BCS1 | 痩せ | 肋骨や頸椎などが外見からわかる。体を触っても脂肪が判断できない。腰や腹部のくびれが謙虚。 |

| BCS2 | やや痩せ | 触ると肋骨が安易に確認できる。腰や腹部のくびれが明瞭。 |

| BCS3 | 適正体重 | 薄い脂肪の奥に肋骨が確認できる。腰や腹部にくびれがある。 |

| BCS4 | やや肥満 | 脂肪はやや多い感じがするが肋骨が確認できる。腰や腹部にややくびれがある。 |

| BCS5 | 肥満 | 脂肪が多く肋骨の確認が難しい。腰や腹部のくびれがほとんどない。 |

BCS3が豆柴の理想体型です。現状の犬の体型を確認してみましょう。

BCSの方法がよくわからない場合は動物病院で聞いておくことをおすすめします。

豆柴の肥満に潜む病気やリスク

犬も人間同様に肥満になるとさまざまな病気になるリスクが高くなります。そのため、犬の適正体重を理解しておいて、肥満にならないように日々の生活に気宇を配ることが重要です。

ここでは肥満になると発症しやすい代表的な病気をご紹介します。

心不全

犬の心不全は老化によって発症することが多いです。しかし、肥満になると心臓に負担がかかるため、肥満が原因で発症することもあります。

犬の心不全の中で特に多い病気は「僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)」です。

僧帽弁閉鎖不全症は心臓の左心室と左心房の間にある弁が正常に動かなくなる病気です。

心臓の病気になると完治させることは難しいので、内服薬で症状の進行を抑える治療を行います。

膵炎(すいえん)

膵炎の発症原因ははっきりと判明していませんが、膵炎になる犬の多くは肥満であると報告されています。

膵炎になるとさまざまな病気を併発することがあります。また、膵炎は一度発症すると完治させることはできません。

そのため、治療は食事療法や内服薬での症状改善が多いです。

膵炎は重症化すると命にかかわることもあるほどの怖い病気です。

関節炎

関節は衝撃を緩和する役割をしています。そのため体重の重さによる衝撃が大きいと炎症を起こしやすいです。

犬は関節炎を発症すると、痛みで歩きたがらなくなります。外科手術などの治療により治すことはできますが、再発することもあるので注意が必要です。

関節炎を起こさないためには適度な筋力の維持と、関節に負担をかけない体重管理が大切です。

尿路結石

尿路結石は尿に含まれるミネラルが何らかの原因で砂のような固形化をし、それが濃縮されて尿道で結石化する病気です。

結石は肥満により代謝が悪くなることで尿内のシュウ酸濃度が高くなり発症することがあります。

また、脂肪により尿道が狭くなってしまい、結石が詰まることも考えられます。

糖尿病

犬も人間同様に肥満になると膵臓から分泌されるインスリンの量が減少します。すると血糖値が上がり糖尿病を発症します。

糖尿病は完治支えることは極めて難しいです。そのため、一生インスリンの投与が必要になります。

糖尿病は放置するとケトアシドーシスという命に係わる状態になるので注意が必要です。

肥満になる病気もある

犬の病気の中には発症することで体重が増えるものもあります。

甲状腺機能低下症

喉のそばにある甲状腺から分泌されるホルモンの量が減少する病気で、自己免疫疾患の1つです。予防法は特にありませんが、早期発見をし早期に治療をすることがとても重要です。肥満以外には脱毛や毛並みが悪くなる、寒がるようになるなどの症状があります。

クッシング症候群

別名「副腎皮質機能亢進症」とも呼ばれる病気です。クッシング症候群は副腎化から分泌されるコルチゾールというホルモンが過剰に出る病気です。悪化すると免疫力が低下し、さまざまな病気を平滑する可能性が高くなります。飲水量が増えたりお腹が膨れたりするなどの症状があります。

豆柴の肥満の予防法を解説!

豆柴だけでなく、犬が肥満になると病気などさまざまなリスクが高くなります。

そのため、豆柴が肥満にならないように日頃の生活を見直すことが重要です。

また、急激に体重を落とすと体調不良になることがあるので、ゆるやかにダイエットするようにしましょう。

肥満の予防法①:適切な食事管理

適切な体重を保つためには食事管理が必須です。食べる量が減れば摂取カロリーが減るので、体重は減っていきます。

しかし、急激に食事を減らすと体調不良になることもあります。そのため、豆柴の年齢と適正体重を考えて適切な量をあげるようにしましょう。

ドッグフードは裏面に体重に合わせた適正量が書いてあるので、それを目安にしましょう。

また、カロリーの低いダイエットフードに切り替えるのもおすすめです。フードは一気に切り替えるのではなく、徐々に切り替えるようにしましょう。

ドッグフードを減らしてもおやつが減らなければ意味がありません。おやつはカロリーの少ないものに切り替えて、あげる量も減らすようにしましょう。

主食のドッグフードはおやつの分のカロリーを減らしてあげるようにしてください。また、空腹時間を減らすように、ご飯を1日2~3回程度に分けてあげると良いでしょう。

肥満の予防法②:運動量をしっかりとる

適正な食事量なのに肥満になる場合は運動量が足りないことが考えられます。消費カロリーが減れば体重を減らすことができるので、運動量を増やしてあげましょう。

運動量は散歩時間を増やしたり、家の中で運動しながら遊べる環境にしてあげてください。

ただし、急激に運動量を増やすと関節や内臓に負担がかかってしまいます。散歩時間を10分増やすなど緩やかに運動時間を増やしたり、プールなど体に大きく負担をかけない運動をとりいれると良いでしょう。

よくある質問

ダイエットフードはどのようなものを選べばよいですか?

ダイエット中のおやつはどのようなものがおすすめですか?

ペット保険は必要?

ペットには公的な保険制度がありません。そのため治療費の自己負担額は100%です。

もしもの時に、お金を気にせずペットの治療に専念できるよう健康なうちにペット保険に加入することをおすすめします。

また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。

ペット保険比較表や記事を活用するのがおすすめ!

ペット保険比較アドバイザーでは、ペットに合った保険の選び方やペットの健康に関するお役立ち記事を公開しております。

記事と合わせて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。

また、保険会社のデメリット等も理解できるので、後悔しないペット保険選びができます。

ペット保険への加入を検討されている方はぜひご活用ください。

【豆柴の平均体重や標準体重は?大きさや月齢体重、肥満予防をご紹介!】まとめ

今回、ペット保険比較アドバイザーでは

・豆柴の平均体重

・豆柴が肥満で発症しやすい病気

・豆柴の肥満予防法